内訳:

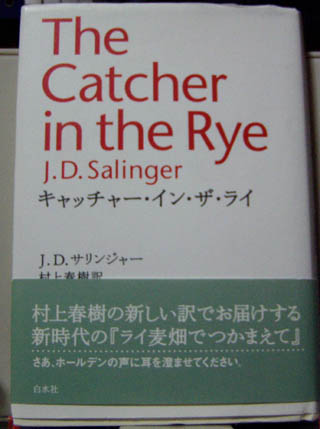

サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」白水社:800円古

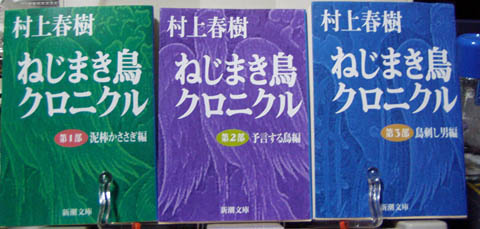

村上春樹「ねじまき鳥のクロニクル 1」 新潮社:580円

村上春樹「ねじまき鳥のクロニクル 2」 新潮社:543円

村上春樹「ねじまき鳥のクロニクル 3」 新潮社:400円古

村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」 新潮社:250円古

村上春樹「カンガルー日和」 講談社:220円古

ホーソーン短編小説集 坂下昇訳 岩波:330円古

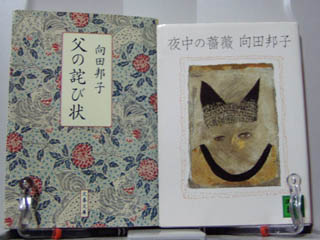

向田邦子「父の詫び状」 文春:300円古

向田邦子「夜中の薔薇」 講談社:300円古

江国香織「きらきらひかる」 新潮社:200円古

竹原和生「片岡は夏のにおい」 幻冬舎:1,365円

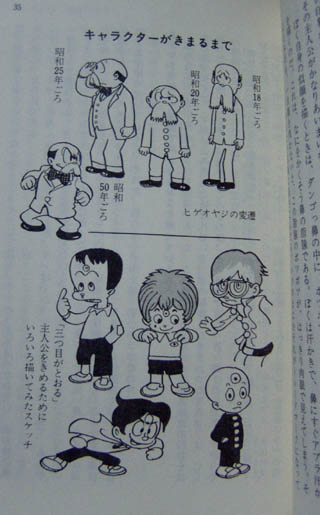

手塚治虫「漫画の描き方」 光文社:250円古

歴史読本12月号 :1,090円

関裕二「古代史 封印された謎を解く」 PHP:500円

ニュートン12月号 :1,000円

合計15冊 :13,378円

万越え……どうりで家計が厳しいわけだ。

J.D.サリンジャー「キャッチャー・イン・ザ・ライ」村上春樹訳

もう若者とは呼んでもらえない年齢になりました。心は永遠のセブンティーンですが。

これは「ライ麦畑でつかまえて」の春樹版です。『やれやれ』という言葉が出てきたときには、思わずニヤッとしてしまいました。

村上春樹『ねじまき鳥のクロニクル1・2・3』新潮社

なんだか、重厚な気がしました。

これは他の村上作品とは大きく趣向が異なるようです。

サラッと読んだだけでは掴めませんね。腰を据えてじっくり読んでみないと。

村上春樹『神の子どもたちはみな踊る』 新潮社

これはちょっと刺激がありました。

まず、巻頭にはドストエフスキーの『悪霊』とゴダールの『気狂いピエロ』からの引用ではじまっています。

そして一見ショート・ショート風の作品が六つ並んでいるわけですが……。

「UFOが釧路に降りる」

ちょっとだけ筋を追います。

阪神・淡路大震災の様子をテレビで見るところからはじまります。そして突然妻から『空気のかたまりと一緒に暮らしているみたいだ』と棄てられる。

休暇をとって、同僚から旅行を勧められるが、そこで少し変わったことが起こる。釧路まで『小さな荷物』の運搬を頼まれたのだ。

――そこから物語が進行する。一つ一つの作品における基本形はいかにも村上春樹らしいおなじみのもの。ですが、一冊の本としては、何かを残してくれる作品でした。

他、

「アイロンのある風景」

「神の子どもたちはみな踊る」

「タイランド」

「かえるくん、東京を救う」

「蜂蜜パイ」

これらの作品には『地震』という共通したモチーフと、一貫したテーマが流れています。読みやすいのですが、奥は深いです。

ホーソーン短編集

米文学には苦手意識があるのですが、買ってみました。「緋文字」の人というイメージしかありません。その「緋文字」さえ世界文学全集にあるから知っている、という程度。

「石の心の男」が面白かったかな。

向田邦子「父の詫び状」 文春

向田邦子「夜中の薔薇」 講談社

向田邦子の神髄はドラマや小説よりも、エッセイにあると思っています。なぜか不倫話の多い創作よりも、リアリティの中に面白さが湧いてくるエッセイの方が凄い。事実について、これだけ面白い文章を書けるというのは並の才能ではありません。

江国香織「きらきらひかる」 新潮社

春樹コミュニティでやたら勧められていたので、読んでみました。

文章は巧いし、構成は計算されているのですが、それだけのような。悪くはないのですが、面白いとも思わなかった。そもそも、こっ恥ずかしくて世界観に入れずじまい。

同じ作品の読者であっても、人によって決定的に違うものなのですよね、作品に求めるものというのは。

手塚治虫「マンガの描き方」 光文社

手塚がいかに計算して作品に着手していたか――ということを物語っている気がします。

ただし、その計算は少し邪道で、卑怯なところがあるんですが。『こうした方が面白い』というのが前面に出ている気がします。

これを読んだあとに、「三つ目がとおる」に眼を通してみたら、ああなるほどな、と。逆にこんなことまでしなくても良かったんじゃない? と尋きたくなるエピソードがあります。

特に南米での話。いかにも、作者にとって要らなくなったから殺した、という人物が……。いや、それならまだいいのですが、死ななくてもいい人物が、本当に無駄死にしてしまう。

筋だけで考えると、読者に衝撃を与えるために仕組まれたと思われる、無意味なエピソードがかなりの量に上ります。

竹原和生「片岡は夏のにおい」 幻冬舎

野狐禅(やこぜん)のギターボーカル・竹原ピストルのイラスト詩集です。

詩としての完成度は高いし、あの体育会系のお兄さんが、イラストまで描いたことに驚きを感じました。

でも、これでいいのだろうか。

本当にこれで充分なのだろうか。

そんなことを思ったりもするのです。

歴史読本12月号

古代日本の英雄特集。次に執筆する小説のための参考書です。

古地図もついていました。

シュメール、古代エジプト、古代日本――歴史における私の持ちネタといえば、こんなところですね。思いっきりオカルトの分野です。シュメール人日本人同祖説もありますし。

本の内容からは離れますが、実際シュメール文字の刻まれた石版や粘土板が日本で数多く発掘されています。偽作、事故というのが正統な歴史家の見方ですが。

紀元前二千年〜一千年頃にシュメール人は歴史の表舞台から姿を消していくわけですが、そのころにはメソポタミア地方では世界にさきがけて帆船が発明されていました。

因みに、日本で弥生時代がはじまったのは紀元前五百年頃。ただし、銅文明・稲作の開始は弥生時代がはじまるよりも、実際にはさらに五百年、つまり紀元前一千年前には既にはじまっていたことが最近の研究により明らかにされています。中国大陸からの伝播という説の場合、これはちょっと困る。石器時代の生活をしていた日本人が、ある日突然中国よりも文明が進んでしまうのだから。

帝国の支配により、シュメール人がメソポタミアから姿を消したとされるのが紀元前一千年頃。ぴったり符合します。

もう一度断っておきますが、これはオカルトです。しかしオカルトの方が大抵の歴史はしっくり来ます。一方で正統とされる歴史は矛盾だらけです。

関裕二「古代史 封印された謎を解く」 PHP

コンビニ本。こちらも参考書。PHPなんて滅多なことじゃ買わないのですが、古代日本史について執筆していると、どうしても手が止まってしまう。少しでもヒントになるものが欲しかった。

それだけ、古代日本史というのは、考えれば考えるほど矛盾に満ちあふれているわけですが。

ニュートン12月号

今月はやめとこうかなーと思いつつ、インフレーション宇宙論に惹かれて買ってしまいました。ダークエネルギーって惹かれますよ、やっぱり。まだまだ解けない謎があることにほっとしたりしました。

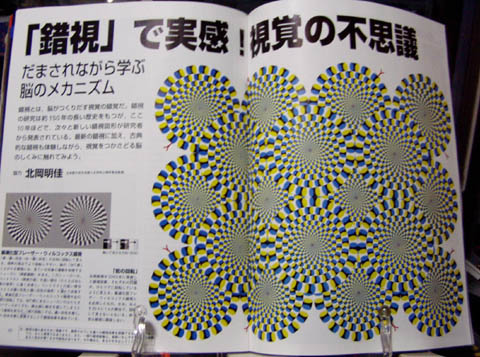

こちらは錯視の小特集。酔いました。絵画表現と錯視とは切っても切れない縁にあります。世の中には、物凄く雑に描かれているのに、巧いと感じる絵が沢山あります。そういうのって錯視を効果的に用いているのですよね。ねぎ姉さんとか。

丁寧に作ればそれでいい、というものでもないのが、創作の面白いところです。

Posted at 2006/11/18(Sat) 20:12:34

文学・歴史・民俗学 | コメント(0) | トラックバック(0) | この記事のURL

この記事のトラックバックURL ->