amazon;倉本聡「玩具の神様」理論社

書くことが心に沁みる――そう表現すればいいでしょうか。

書くということは、こんなにも覚悟のいることなんだ、と。

このドラマを見て、私は本格的に作品を書いてみようと志しました。ほとんど中二病みたいなものですが、覚悟が必要なことだからこそ自分は創作の道を進むしかない、と考えたわけです。

この話は今までに何度も書いていますし、あちこちでこの話を引用しながら「書く」という行為についてコメントしてきました。

日本においては“言霊”のことを殊更に採り上げたがる。倉本聡ドラマの「玩具の神様」は、偽物の脚本家と本物の脚本家が登場するが、偽物が手書きで、本物がワープロ書き。本物(館ひろし)の薄っぺらさと、偽物(中井貴一)の重厚さとのアベコベが面白い作品だった。

その中で、脚本家を志す無名の女性(永作博美。風俗にて手でご奉仕シーンあり(笑))に向けて、偽物の作家は『直接書かないと言霊がこもらない気がする』と教えるのである。言霊、と文字に書いて見せる姿は、実際何んでもないのだが、ワープロ/パソコンに振り回されている自分としては、とても懐かしいような感動を覚えた。

“言霊”に限らずとも、井上ひさしは戯曲において『言葉のリズムというか、“ナニカ”が違う』(註:作者による意訳)として、一旦はワープロ書きになりながらも、手書きに戻ったという。これは顕著な例。

一つ一つ文字をかみしめて“書く”ことは何よりも重厚さを生み出すことは間違いないと思う。

中二病くさい文章で、少し黒歴史なのですが、昔の日記から引用してみました。

『玩具の神様』はNHK・BSドラマの脚本ですが、肝心の映像が商品化されていないために、個人的に録画されていない場合は、現在シナリオで読むしか作品に触れることができません。

本当は映像とシナリオ両方見るのが一番ですが、再放送の可能性はともかく、DVD化についてはNHKだから諦めるしかないかもしれません(そのくせポルノな内容のアニメはすぐDVD化するのですが)。

恐らく倉本聡最高の傑作です。「北の国から」の千倍は面白いです。倉本聡自身がシナリオ学校である富良野塾をやっているせいか示唆的な部分が多く、多少薬臭いと感じる方もいらっしゃるかもしれません。また「ゴミ箱の中の天使」など、人によっては堪えられないかもしれないキーワードが出てきます。しかしそれがいい。青臭いくらいの言葉の方がずっと心に沁みる。

それだけ現代では書くという行為が迷走しているということです。技術だけで言えば十代でも一線のプロと同じくらい上手に書ける人間はごろごろしている(特に女性の文体コピー能力は異常)一方、肝心の中身は何もないというのがシナリオ、小説共に共通した問題となっています。

書くべき人が徐々に技術を身につけていくのが執筆の本来の姿ですが、現代では完全に逆転しています。倉本聡はこれを雑巾絞りに喩えて――

「今の若い連中は雑巾の絞り方については、本当によく知っている。教えることなんて何もないくらいだ。だけど雑巾には肝心の水が染み込んでいない。どれだけ絞り方が巧くても何も出てこない。だから富良野塾では雑巾の絞り方ではなく、雑巾に水を含ませることを教えている」

※メモをとらずに私の耳で記憶した言葉なので、意訳となっています。

さて、感想はここまでとします。しかしあらすじを書くのは無粋ですし、印象に残った言葉を少し引用して終わりとします。

夢

偽物が頭を抱えている。

その後ろに立つ二谷。

二谷「どうしたンだ」

間。

偽物「書けないンだ」

間。

二谷「おれは書いたぞ」

間。

二谷「お前だって書ける」

間。

偽物「黒岩先生にいつかいわれたことがさっきから頭を離れない。――たとえ一千万人を感動させても、一人を傷つけるなら書いてはいけない」

二谷。

偽物「おれはやっぱり、書くことが出来ない」

二谷「――!」

二谷。

オモチャ「どうしてワープロを使わないンですか」

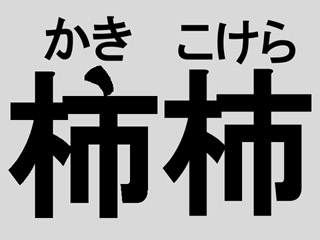

ニタニ「直接ペンで書かないと、なンか言霊が伝えられない気がするンだ」

オモチャ「コトダマ?」

ニタニ「ああ」

オモチャ「何ですかコトダマって」

ニタニ「言葉に宿ってる霊のことだよ」

紙とペンをとって書く。

――『言霊』

ニタニ「こういう字を書くンだ」

オモチャ。

オモチャ「そうなンだ。――この紙、もらっていい?」

ニタニ「どうぞ」

オモチャ「(拝むように受け取る)神様のお言葉、ありがたくいただきます」

ドラマのシーンが浮かんで、なんか涙が出てきました……。

Posted at 2007/06/05(Tue) 06:03:23

ブック・レビュー | コメント(4) | トラックバック(0) | この記事のURL

この記事のトラックバックURL ->