……夢を、みていたの。

はかなくて、せつなくて、つらくて、くるしくて……それでも、ゆめをみていたの。

見果てぬ夢、いつかかなうと信じていた夢。

でもいいの。もう、どうでもいいの。

……あたし、もういなくなるから。

……ああ、また落ちてる……ここはどこ?

みどりはゆっくりと目を開ける。

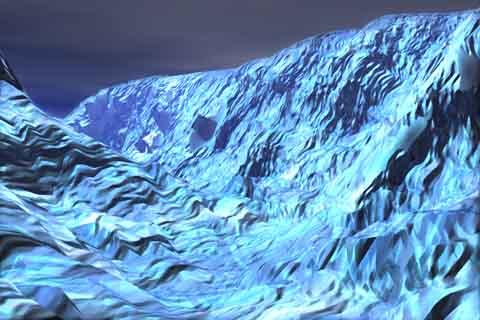

落ちていくその先に、荒野が広がっていた。荒れ果てた平原、そびえ立つメサ、大渓谷……それらが無限に続いている。

しかし、現実の物とは一つの大きな違いがあった……色だ。

「なに……これ……氷!?」

そう、荒野を構成するそれら全てのものが、青白い氷で覆われていたのだ。また、少なくない部分は氷そのもので象られていた。

「……凍れる荒野……カダス」

「こりゃまたべたべたなものを……」

「え……?」

いつのまにかみどりの左右に由莉と由魅が寄り添っていた。二人の視線は油断なく周囲に振り向けられている。

「ここは……いったいなんなの?」

「絵俐素さんの中にあるイメージが、あるモノの干渉を受けて表象化されたもの……」

由魅が詩を朗読するように答える。

「ついに来たわね」

「うん……かなり手ごわい……」

双子は顔を見合わせてうなずき合った。

「いったいなんなの?あるものってなに?絵俐素はどこにいるの!?これからなにか起きるって言うの!?」

「……それはすぐにわかるわ」

ヒステリックに叫ぶみどりに、由魅は慰めるように言った。

「それにしても……よく自分を取り戻せたわね」

「え!?……あ、うん。それは多分……由魅さんの声のおかげ……あ、ありがとう」

みどりが照れくさそうに言うと、由魅は優しく微笑んだ。

「でもそれは、あなた自身の力よ」

「そんな……あたしに力なんて無いよ」

がっくりとうなだれて、みどりは言った。

「自分が何も考えていないことを思い知らされちゃった……それも痛いところを突かれて……自分を忘れそうになって……あんな誘いに心を奪われて……あたしに、絵俐素を救い出す資格なんてないのかも……」

「みどりさん……そんなことはないわ」

由魅は本当にそう思っているように言った。

「誰にだって、心に弱いところはあるわ……絵俐素さんもそうだった。そして彼女はそこを狙われてしまった……でもまだ負けていないわ。必死になって頑張ってるの」

「頑張ってる……絵俐素が?」

「そうよ。だからあなたも……負けないで」

「由魅さん……」

その時由莉が下を指差した。

「お話し中悪いけど……ついにお出ましのようね」

みどりがその指し示す方向を見ると、氷の荒野を背景として、黒いゴマ粒のようなものが無数に蠢いているのが見えた。その数は急速に増え始め、そして三人の方へ近づいて来るように見える。

「……なによ、あれ?」

みどりの全身が激しく震え出す。言い知れぬ恐怖……ただ恐怖と呼ぶ他ない感情が沸き起こる。

「あんなの……あんなの、いていいはずはない!!」

それは次第に形を明確にしていった。姿形は人と同じように見えた。全身黒ずくめで、しきりに手足を動かしている。だが、決定的に違う部分が存在していた。

それは羽ばたいていた。黒く大きな蝙蝠のような羽根を広げて、羽ばたいていた。

コノヨノモノデハナイ。

ぞくりと、みどりの背中におぞけが走る。

それは更に明確な姿となってみどりの視界に飛び込んできた。まるで目の前にいるように。

その手足には鋭い爪のようなものが付いており、その頭にはシカのような細くてねじれた一対の角が生えていた。そしてその顔は……その顔は……その顔は……。

なかった。いや、あるのだ。あるのだが、顔の凹凸や目鼻や口が見当たらないのだった。

しかし、みどりを真に恐怖させたのは顔が無いことではなかった。

そいつらは……嗤っていたのだ、その何も無い顔で……嗤っていたのだ。

「あ……う、ああっ!?」

声にならない声を出して震えるみどりに、由莉はその横っ面をひっぱたいた。

「う、あっ!?……」

呆然と由莉を見つめるみどりに、由莉はものすごい剣幕で怒鳴った。

「あんなものにびびるんじゃない!!これから会うのはあんなもんじゃすまないのよ!そんなことで彼女を助けようなんてどうかしてるわ!!」

「あ……」

ようやく我に返ったみどりは、もう一度怪物の方を見た。奴等は雲霞のごとく蝟集しつつ、三人にまっすぐ向かってくる。かなりのスピードだ。

「こっちに来るの?!」

「さあ!」

由魅がみどりを促して言った。

「奴等はあたしたちが食い止めるわ。あなたは絵俐素さんを探して」

「絵俐素を?」

「そう。彼女の心の中心が、この空間のどこかに存在しているわ。それを探し出して欲しいの」

「で、でも……いったいどこを探せばいいのかわかんないよ!」

「できるわ」

由魅は確信的な瞳でみどりを見つめた。

「どこか、ということにこだわる必要はないの。あなたが彼女を感じることができる場所……そこが彼女の心の中心のはず。難しく考える必要はないわ。絵俐素さんを……彼女のことを想う気持ちが強ければ……彼女の方からあなたの方に近づいてくる。あなたに助けを求めてくる……その声を感じればいいの」

「声を……絵俐素を感じる?」

「そうよ」

由魅は優しく微笑むと、みどりを地面の方向に押しやった。

「さあ、はやく……」

「うん、わかったわ!」

みどりは元気に肯くと、地上目がけてまっすぐに降りていった。

「……おねがいね」

祈るように、由魅はみどりを見送った。

「由魅!来るよ!」

由莉の声に、由魅は奴等の方を見た。一体いくらいるのかわからないが、奴等は確実に二人の方に近づいてくる。

「さあて……ようやく出番がまわってきた感じね」

由莉はしきりに身体を動かしながら言った。

「期待しているわ……でも、殲滅よりも時間稼ぎすることを考えて」

「わかってる。いくらんなんでも数が多すぎだもんね……いくわよ」

由莉はそう言って、全身に力をこめると、呪文を唱え始めた。

『……我が内に宿りし聖なる力よ、紅蓮の炎となりて仇なす敵を討ち果たさん、この身を汝の依代として!』

すると一瞬にして由莉の全身が炎に包まれた。そしてものすごい勢いで動き出したかと思うと、まっすぐ奴等の群れの中に飛び込んでいった。

『うおおおおおおおおおおお!!』

由莉の雄叫びが奴等を動揺させた。が、次の行動に移る間もなく、炎に触れて一瞬の内に砕け散った。

その一撃で数十の化物が消滅した。由莉は何度も何度も化物の群れに飛び込み、更に数え切れないほどの数を蹴散らしていった。

だが化物の数は一向に減らないばかりか、逆にその数を増やしているようだった。それでも由莉は休む間もなく、ひたすら化物を蹴散らし続けた。しかし、かなりの数が由莉の攻撃をよけ、由魅の方へと向かいつつあった。

その様子を眺めていた由魅は、すうっと息を吸い込むと、そのままゆっくりと吐き出し始めた。すると吐き出した息は白色の雲となって、彼女の回りをぐるぐると回り始めた。その勢いはどんどん強くなっていき、由魅を覆い尽くした。そしてその中から、くぐもったような彼女の声が聞こえてきた。

『……地を流れ、天を流れ、時を流れる風よ、我が盾となりて敵の刃を打ち砕け、この身を汝の依代として!』

由魅の呪文が完成すると、彼女のまとった風の渦が弾け飛び、彼女の前に壁のように広がった。

それに気づかずに由魅に近づいてきた化物共は、壁に触れるか触れないかのうちに砕け散った。何回も何回もそれは繰り返される。その度に壁は歪み、ひび割れ、砕けたが、由魅の口元から絶えず補充されていた。

しかし化物の数は減らない。そして由魅の精神力は無限ではあり得なかった。

破断は突然だった。壁の一部が決壊し、その隙間から化物共が浸透し始めたのだ。

……“由莉”!!

由魅は警告を発すると、少しでもみどりのいる方向から化物を引き離すように動こうとした。しかし化物の動きは素早く、あっと言う間に由魅を取り囲み、その隙を伺うように何体かが彼女の周りで輪を描いた。

「しまった!?」

化物……いわゆる“夜魔”は、由魅を値踏みするように彼女の方に顔を向けた。何度も会っているはずなのに、由魅の心には恐怖心が沸き起こってくる。いつもと違う感覚が彼女を襲った。

……これが依代の違いなの?この程度の奴等が、これほどの力を出せるなんて……だとしたら、こいつらの影にいる奴の強さはいったい……。

そう思った瞬間、夜魔が由魅に襲いかかった。紙一重でそれをかわす彼女に、何度も襲いかかる夜魔……。由魅は呪文を詠唱する間を与えられずに、ただ翻弄され続けた。

……早く……お願い、みどりさん……見つけて、彼女を……探して、彼女の心を……。

そしてついに由魅の動きは限界を迎えた。夜魔の爪が彼女の白磁の肌を切り裂き、彼女の顔を歪ませた。それを見た夜魔共は、身体を震わせて嘲笑った……何も無い顔で。

そして更なる攻撃を行おうとした時、由魅の目の前を炎が駆け抜けた!

「由魅!」

それは炎の矢と化した由莉だった。夜魔を蹴散らし、由魅の背後に着いた由莉は、大きく肩で息をしながらいらだつように叫んだ。

「こいつらいったい何なのよ!後から後から、しつっこいのよ!」

「手ごわい……どころじゃないわね」

「……どうする?」

「できるだけ……引き留めるしかないわね」

「だよね」

二人のまわりには、もはや数えることすら不可能な程の夜魔で埋め尽くされていた。その全ての視線が二人に注がれている。

羨望のまなざし、嘲りのまなざし、憐れみのまなざし、蔑みのまなざし、怒りのまなざし、嫉妬のまなざし、憎しみのまなざし……ありとあらゆる負の感情がそれにはこめられていた。

由魅と由莉は互いに向き合うと、胸の前で両の手を互いに組み合わせて、呪文の詠唱を始めた。

『世界に宿る聖なる力……』

二人の声が重なる。完璧な調和……いや、ハーモニーではない、完全なる一致。

二人はあわせて一人なのだ。

「炎よ」

由莉の右手に炎が。

「風よ」

由魅の左手に風が。

「土よ」

由莉の左手に土が。

「水よ」

由魅の右手に水が。

『今こそその力を示せ』

すると、二人の体を光のかけらが覆い始めた。それは川辺を飛び交う螢のように、初めは一つ二つ……やがて数えきれぬほどの光の奔流となって、二人の周りを舞い始める。

『……万物をつかさどりし汝らが力を合わせもて、我らの前に立ちふさがりし、この世ならざる者どもを闇に帰さん!』

刹那、光の奔流ははじけ、夜魔の群れに飛び込んでいった。そして、閃光。

夜魔の三分の一ほどが一瞬で消滅した。夜魔達の間に動揺が走る。

『ひかりよ!!』

二人の声が再び響き渡ると、金色の閃光が夜魔達を引き裂いた。更に五分の一ほどが消失する。

しかし、その数は再び増え始めた。尽きることのない湧き水のように。

「はあはあはあ……なんのよこれは……このままじゃ……」

「ええ……あたしたちの、負けね……」

事実だった。それは、由魅と由莉が持ってしまった夜魔に対する恐怖心が決定づけていた。一度抱いてしまった感情は、容易には覆すことはできない。双子のような立場の人間にとっては致命的と言えた。

「由莉、なんとしても耐えるわよ」

珍しく、断定的に由魅が言った。

「そうね……ふふん、やったろうじゃないの!」

由莉の空元気に近い叫びに、由魅は優しい笑みを浮かべた。

……みどりさん、あとはあなた次第よ。

そのみどりは、依然としてあてどなくさまよっていた。

彼女の目の前に広がるのは、果てしない荒野しかなかった。たまにメサや渓谷が現れるだけで、方角も位置もよくわからなくなっていた。

……絵俐素の心……いったい何処にあるって言うのよ……。

高度を上げてみてもやはり同じだった。大地は果てしなく続き、天は限りなく高みを誇っている。

……無限って、こう言うことなのかな。だだっ広いだけで、なんにもない……。

憂鬱を通り越して、虚無感を抱きながらみどりは、それでも絵俐素の心を探し続けた。しかし、景色は一向に変わる気配はない。

……無限……果てしのない……果て?いったい何に対して果てだというの?……どこから見ても無限?……じゃあ、今下に見えてる地面はなに?ただの思い込み?

……そうだ、ここは心の世界。絵俐素の世界なんだ。ただそれを見せられているだけなんだ……。

……見せられている……そう思わされているっていうのなら……。

「……そうよ」

みどりは口に出して、自分に言い聞かせるように言った。

「これは真実じゃない。真実の姿じゃない……絵俐素は何かを隠そうとしている……だから、こんな空虚な空間に逃げ込んで……無限……希薄な広がり……何も無い……いや……ううん、あるわ、ここに、あたしが」

みどりは動くのを止めた。その表情は確信に満ちている。

「……無限の中の存在……あたしこそ中心……だったら……この場所が中心でもかまない……そうよね、絵俐素!」

その瞬間、みどりは背後に言い知れぬ圧迫感を感じた。そして後ろを振り返り、声を失った。

そこにはいつの間に現れたのか、氷の壁が立ちふさがっていた。いや、ただの壁ではない。それはねじれながら天高くそびえ立ち、その頂は遙か高みに続いていた。まるで完成したバベルの塔のようだ。

「これが心の中心、なの?……柱?なんて高い……この先にいるというの、絵俐素?」

みどりは唇をかみ締めると、地面を蹴って塔の頂きを目指した。

……この果てに……絵俐素が……この柱の頂点に……絵俐素がいる?

氷の柱は上に行くにつれて細くなっていくようだったが、行けども行けども尽きなかった。まるでさっきまでの彷徨そのままに。

……本当にこの先に絵俐素はいるの?これもただの幻想じゃないの?……ああ、気が遠くなりそう……。

先に行けば行くほど、上へ昇れば昇るほど、みどりの心を虚無が蝕んでいく。

果たして果てはあるのか?その先に絵俐素はいるのか?そして……絵俐素を救い出すことはできるのか?

……だめ……弱気になっては……そう思ってしまえば、それが現実となってしまう……それが心の世界……。

みどりは昇り続けた。くじけそうになりながらも、気を失いそうになりながらも、ひたすら彼女は昇り続けた。いつ果てるともしれない高みを見つめながら。

……あと少し……あと少しで……絵俐素、答えて、お願い!!

みどりは手を伸ばした。未だ見えぬ頂に向かって、更に、更に上へと。

「くう……絵俐素!!」

と……みどりの叫びが届いたのか、ようやく頂点らしきものが見えた。

「そこか!」

みどりはそう叫ぶと、一気に尖塔の頂点まで“跳んだ”。

「あ!?」

みどりはその現象に驚く間もなく、彼女の目の前に現れた氷の尖塔に目を奪われた。

「ここなの!?」

尖塔は槍の穂先のように鋭く尖っていた。だがそれ以上はなんの特徴も見られなかった。

「なにこれ?なんにもない……」

みどりは首をかしげながら、それに近づいていく。よく見れば表面はつららのような凸凹はなく、角錐のような多面体で構成されていた。

「……中になにかある?」

みどりは表面近くにまで近づくと、内部をのぞき込んだ。曇りガラスのようにはっきりしないその内側の奥深くに、何かがあるように見える。

「まさか、あれが……絵俐素の心?」

みどりは更に近づくと、表面に手を触れた。

「あつっ!!」

しかしあまりの冷たさに、みどりは悲鳴をあげてすぐ手を離してしまった。背筋が凍りつくほどの、手が凍死して腐り落ちるかのような感覚が走る。

「なに……なんなのこれ?!あたしを……ううん、すべてを拒絶している?……だめ……せっかく見つけたのに……そんなんじゃだめよ!!」

みどりが狂ったように手で氷の壁を叩き始めた。手を打ちつける時の痛みと、激しい冷気がみどりの手を痛めつけたが、それでもなお、彼女は叩き続けながら叫んだ。

「絵俐素!絵俐素!お願い答えて!!そんなところにいないで、早く出て来てよ!!やることがあるんでしょう!?やりたいことが一杯あるんでしょう?!まだやってないことがたくさんあるでしょう!?絵俐素!絵俐素!!絵俐素!!!」

……もういいの。

「え!?」

どこからか声がしたような気がして、みどりは一瞬手を止めた。

「……気のせい?」

……もう、いいのよ。

「え?!」

今度ははっきり聞こえた。辺りを見回してみるが誰もいない。

「でも……でも、聞こえた……あれは……確かに絵俐素の声だわ!!」

みどりは氷の壁をきっと睨み付けると、再び壁を叩き始めた。

「絵俐素!そこにいるんでしょう!?お願いだから出てきて!絵俐素!!」

……やめて。

「はっ?!」

……もうわたしを起こさないで。

「絵俐素!?」

……見ていたいの、夢を。

「夢!?」

……壊れることのない夢……かなわないことのない夢……。

「壊れない……かなわないことのない?」

……だから起こさないで……でないと……。

「でないと?!」

…………。

「でないとなんなの、絵俐素!?」

一瞬の沈黙の後、地の底から響くような声がみどりの心を震わせた。

『……壊してやる、なにもかも』

それは憎しみだった、怒りだった、そして……哀しみだった。

「だ、だめだよ……だめだよ、絵俐素……それはだめ……絶対だめ!!」

みどりは狂ったように再び壁を叩き始めた。

「絵俐素、絵俐素、絵俐素!!」

しかし、壁にはひび一つできない。逆にみどりの手は痛みと冷たさとで、赤を通り越して紫色になっていた。

「なんでよ、なんで壊れないの!?」

みどりは自分のやっていることがとても無意味に思えてきた。絵俐素は自分から望んで今の状況に落ち着いたのだ。そして、心の平安を望んでいる。このままにしておく方がいいのではないのか?

「……いいわけない」

ぎりっと唇の端をかみ締めながらみどりはうめいた。

「それじゃ今までしてきたことはいったい何だったの?なにかつらいことにあったからって……たった一度きりのことで、何もかも投げ捨てるなんて……なにも抵抗しないなんて、間違ってる……それを運命だとかいって受け入れて、自分は被害者だって顔して逃げるなんて……だめ……そんなんじゃだめだよ、絵俐素!!」

みどりは柱から少し離れると、大きく息を吸った。そしてなぜそんなことができたのかわからないが、彼女の口から自然と呪文の詠唱が始まった。

『火よ……全てを焼き尽くし、浄化する激しき炎よ……あらゆる壁を打ち砕き、我に道をし・め・せ!!!』

みどりが腕を振り下ろすと、指先から猛然と炎が吹き出した。それは狙い違わず氷柱の先端にぶち当たってはじけた。

だが依然として、形を崩すことなく氷の柱は存在していた。それでもみどりは精神を集中して、炎の勢いを維持しようとした。

……絵俐素、絵俐素、絵俐素……あきらめちゃだめよ……あきらめちゃ……。

意識が薄れそうになるのを必死に耐えながら、みどりは氷を溶かすことだけに意識を集中させた。

……溶けた氷……溶ける氷……流れる水……水……水……水!

その時……氷の尖塔はついに溶け始め、やせ細っていった。溶けた表面にひびが走り始める。無数のひび割れが表面を覆い尽くし、そして……何もかも吹き飛ばすように、先端が一気に砕け散った!

「あ!……絵俐素!!」

氷の破片を必死でよけながら、みどりは柱に近づいた。

柱はその先端を十メートルほど吹き飛ばされていた。そしてその中心と覚しき場所が盛り上がったようになっていて、そこに何かが突き出ているのが見えた。

「あれは……人!?」

みどりは一瞬かき消すようにして姿を消し、次の瞬間には氷柱の中心に現れた。

そこでみどりが見たものは……氷の塑像のように上半身を天に突き出す、絵俐素の透き通った姿だった。

「絵俐素!!」

みどりは信じられないといった表情で絵俐素を見つめた。絵俐素の身体は下半身を完全に氷の中に閉じ込められ、自身も氷で身体ができているように見えた。

「絵俐素!絵俐素!!」

絵俐素の冷たい肩を掴み、みどりは呼んだ。すると、絵俐素はまぶたをゆっくりと開き、みどりを見つめたのだ。

『……みどり』

「絵俐素、わかるのね?!絵俐素、ああ、絵俐素!!」

みどりは感激のあまり絵俐素に抱きつく。その身体は冷たくも、温かくもなかった。

「絵俐素、どうしてこんなことに?いったい学校でなにがあったの?」

みどりが優しい声で尋ねると、絵俐素は困惑した表情になって、顔を伏せた。

「あ、言いたくなかったらいいのよ!とにかく、ここから出よ、ね?」

しかし、絵俐素はみどりを押しやるようにして拒んだ。

「絵俐素!?」

『だめなの……行けないのよ……行ってはいけないの』

「なんで?どうしてなの?このままじゃ絵俐素の夢はどうなっちゃうのよ?もうあきらめちゃったの?絶対実現させてやるんだって言ってた絵俐素はどこ行っちゃったの!?」

みどりのせつせつとした声に、絵俐素はぼんやりとした目で見つめながらつぶやくように言った。

『絵俐素……あたしの名前……そうよ……あたしなんてどうでもいいの……もうあたしには小説を書く資格なんてないのだから……』

「書く資格がない?いったいどういうことなの、絵俐素!?」

みどりは絵俐素の顔に自分の顔をすりつけるようにして言った。すると絵俐素は目を伏せながら弱々しく言った。

『あたしは……自らの創作を売り渡そうとした……だからもう書く資格はないの……もう書いてはいけないのよ』

「売り渡そうとした?小説を!?どうしてそんなこと……」

『……あたしは……みんなに認められたかった……もっと多くの人に自分の書いたものを読んでもらいたかった。だから必死でがんばった……がんばったのよ……小説の募集があれば必ず応募した……同人誌だって出した……でも……でも……誰もまだ認めてくれない……でもね、ようやく糸口が見つかったの……与えられたのよ……』

「与えられた?」

『そう……与えられたのよ』

その声は、哀しみに満ちあふれていた。

『……でもそれは、自分という存在を否定するものだった……自分という顔を捨てて、他人のために小説を書く……』

「やっぱり!ゴーストライター……!」

『そう……それを書きさえすれば……デビューできると約束されたの……選定で便宜をはかると約束されたの……そんな約束が絶対だってわけでもないのに……でも……それでも……それでデビューできる可能性があるのなら……あるのなら……賭けたかった……だからあたしは自分を売ったの……でもそれは……でもそれは……自分を裏切ることに他ならないこと……自分の生み出したものを、他人に売り渡したの……だからもうだめなの……あたしという存在が、他のものにすり替えられてしまう……そのことを、自ら認めてしまったの……あたしを他人に売り渡してしまったの……私の夢を、自ら捨ててしまったの……だからもうだめ……あたしはあたしでいられないの……小説家になるという夢を見ていた、あたしはもういないの……だから消してしまうの、この世から……』

絵俐素の告白は、みどりにはあまりにも哀しく聞こえた。

他人に認めてもらいたい……それはみどりも同じだったから。

……そんな……そんなに思い詰めていたなんて……いくら想像通りでも……こんなのひどいよ……。

……でも。

みどりは諦めたくなかった。なんとか説得してみようと、糸口を探ろうとした。

「本当に?本当なの?!もう、本当にだめなの?!ねえ、絵俐素!」

悲痛なみどりの叫びに、絵俐素は苦悶の表情を浮かべながら言った。

『それは……』

「まだなにかチャンスがあるのね!?」

『それは……まだわ……』

途中まで言いかけて、絵俐素は口ごもった。顔中に汗が吹き出す。

「それは?まだ、なんなの?!絵俐素、答えなさい!!」

『まだ……まだわた……』

突然絵俐素の身体から強烈な冷気が放たれ始めた。みどりは耐えきれずに絵俐素から飛びのいてしまう。

「あっ?!絵俐素!!」

『まだ、わたし……ない……だめ……もうおそい……まだ、まだ……』

意味を成さない言葉を羅列する絵俐素。

「絵俐素、言いなさい!言うのよ!!まだ望みがあるんでしょ?!だから苦しんでいるんでしょう!?苦しみから逃れるためには、苦しみの原因そのものを無くす他ないのよ!!さあ、言いなさい!!」

みどりの叱責のような激しい口調に、絵俐素は頭を抱え、身をよじりながら、うめき、そして絶叫した。

『……うああ……まだ……まだ、わたして……な……ああああああああああああああ!!!』

「絵俐素!!」

……なにかが邪魔をしている?!そいつが絵俐素を絶望させてるの!?

そして……沈黙が世界を支配した。

先程凄まじい絶叫を放った絵俐素も、今は不気味なほど黙り込んで、すっかり身体から力を抜いて上半身をだらりと傾けていた。

みどりはゆっくりと絵俐素に近づいていった。

「絵俐素……?」

声をかけてみるが、何も答えない。

「絵俐素?大丈夫!?」

そう問いかけながら手を伸ばした時、突然絵俐素は顔を上げてみどりを見た。

その目は……ただの空洞だった。

「ひっ……!」

思わず手を引いてしまうみどりの手を、絵俐素が強引に掴んだ。

「あっ……つ、冷た……絵俐素!?」

『……あなたに……なにがわかるの?なにがわかるっていうのよ?!』

地の底からでも聞こえてくるかのような声で、絵俐素が言った。いや、それは絵俐素の声ではなかった。地の底から湧き起ってくるような、全てを憎む呪いの声……。

『自分が認められないということがどういうことか、わかるっていうの?!あたしじゃないくせに、わかるわけないじゃない!』

「え、絵俐素!?」

『そうよ……誰もあたしのことを理解してくれない……あたしの才能を、理解しようとはしない……そんなの間違ってるわ……あたしには才能がある……それを認めようとしないのは、自分たちの存在が否定されてしまうからなのよ……そうよ、たんなるやっかみ、自分の才能のなさを棚に上げて、真に才能のある人間を認めようとしない、卑屈で、身勝手で、わがままで……そんな世界……消えてなくなっちゃえばいいのよ!!』

「絵俐素、だめ!!」

『みんないなくなればいいのよ、なにもかも!!!』

「だめ!!」

みどりは冷たさも無視して、絵俐素の身体を力いっぱい抱き締めた。

「だめ!そんなこと考えちゃだめ!何も無くなったら、だれがあなたを認めてくれるというの?!そんなの、なんにもならない!だからだめ!!」

『世界はあたしを拒絶したの!そんな世界、消えてなくなればいいのよ!!』

憎悪に満ちた声で絵俐素は叫んだ。

『それに……こんなあたしも……いなくなればいいのよ!!!』

「絵俐素!!」

『ぜんぶ、消えてしまえぇ!!』

二人の間に閃光が走り、次の瞬間みどりは吹き飛ばされた。

「あう、絵俐素……!」

そうしてみどりの視界が、うねうねと変化を見せ始めた。

暗黒の天が、氷の荒野が、歪み、そして色を失ってあめ細工のように入り交じって、非幾何学的な文様を描き始めた。それはまるでキュビズムの絵のような、またはだまし絵やシュール画のような、デッサン狂いの……いや、デッサンが狂っているというよりは、その存在自体が何かの間違いのように、全くの非現実、いや、想像の限界を超えたという言葉すら無意味な、この世ならざるもの……そう、まさに、この世ならざるものと表現するしかないなにかが、その姿を見せては消え、消えてはまた見せる……。

「なに……なんなのよ、これ……」

みどりは、自分がいてはいけない世界にいることに恐怖した。生身の人間が……いや、現実といわれる、彼女のまわりにある世界に存在するありとあらゆるものが、その存在を許されない……そんな空間が絵俐素の心を埋め尽くす様を、みどりはまざまざと見せつけられた。

「ああ……なんてこと……こんな……こんなことって……ああ、絵俐素!!」

氷の柱は既に周囲の光景に飲み込まれてしまった。まわりにはただぐるぐるまわる得体の知れない何かがあるだけ。

「世界が壊れていく……絵俐素の心が消えていくの?もうおしまいなの……なにもかも?」

そうみどりがつぶやいた時、突然彼女の隣に双子の姉妹が現れた。

「由莉……由魅……」

「くそ、おそかった!」

「これは……なんてこと……」

由莉と由魅は、なかば呆然として周囲の光景を見やった。

「どうしてここが……?」

「こんな状態だからよ!」

みどりの疑問に、由莉が吐き捨てるように答えた。

「いきなり夜魔の連中が消えたと思ったらこの有り様!こうなったらあたしたちなんか浮き上がりまくりよ!皮肉なもんよね!」

「え?」

「今の世界は……私達のような存在を容認するようなものではないの」

相変わらず落ち着いた口調で由魅が言った。

「だからあなたを探すのは簡単なのよ。闇夜で明かりを照らしているようなものだから」

「そ、そう……なんだ」

「そんなことより、いったいなにがあったのよ!?」

「それは……」

「待って」

言いかけたみどりを制して、由魅はみどりの額に手を当てると、しばし黙考した。

「……そう、大体わかったわ」

「え?」

「記憶を読んだの」

由魅のそばでは、由莉が同じように由魅の額に手を当てながら、何度か肯いた。

「ふん……結局説得できずか」

「今の彼女ではもう……」

「あの……これからいったいどうなるの?」

みどりは恐る恐る尋ねた。

「それは……今、わかるわ……見て」

由魅の指し示す方向を、みどりは食い入るように見つめた。

おそらく、絵俐素の心の奥底と思われる方向に、なにやら渦の中心らしきものが現れた。それはそばにあるものを飲み込みながら、次第に巨大化していく。そしてその中心部に、なにやら山の先端のようなものがせり出してくるのが見えてきた。

「なんなの、あれは……?!」

みどりは、初めて夜魔を見た時のような……いや、それ以上にもっと根源的な恐怖を感じていた。

「あれはね……」

まるでおばあさんが孫に昔語りでも聞かせるような口調で、由魅が言った。

「かつて世界を支配していたもの……ありとあらゆる存在が恐怖したもの……畏怖、畏敬……恐れ、おののき、身を震わせて恐怖した存在……」

「それは……いったい……」

「それは、あたしたちの敵……」

一瞬躊躇してから、由魅は言葉を紡いだ。

「その名は……『深淵より来たりしもの』」