京都の旅 ~~2004年5月28日 ~ 2004年5月30日~~

2004年5月30日(第3日目)

新撰組ゆかりの地、東寺

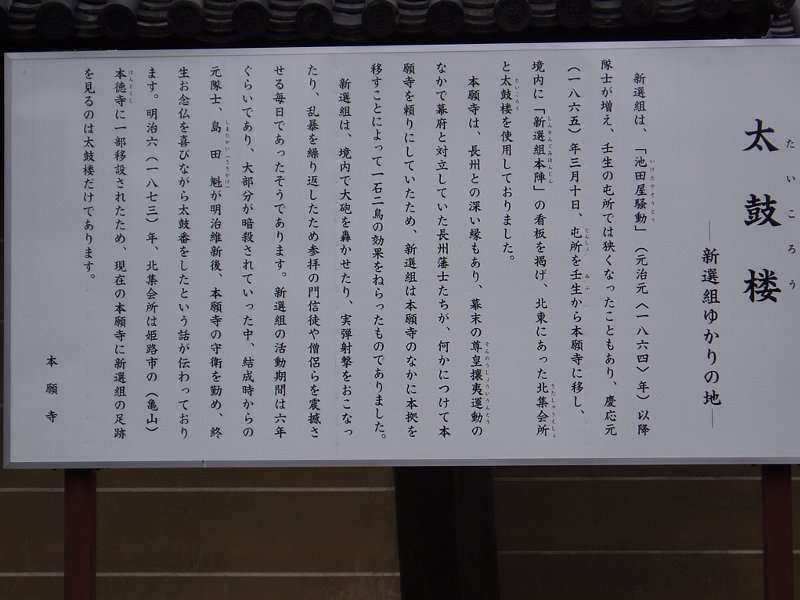

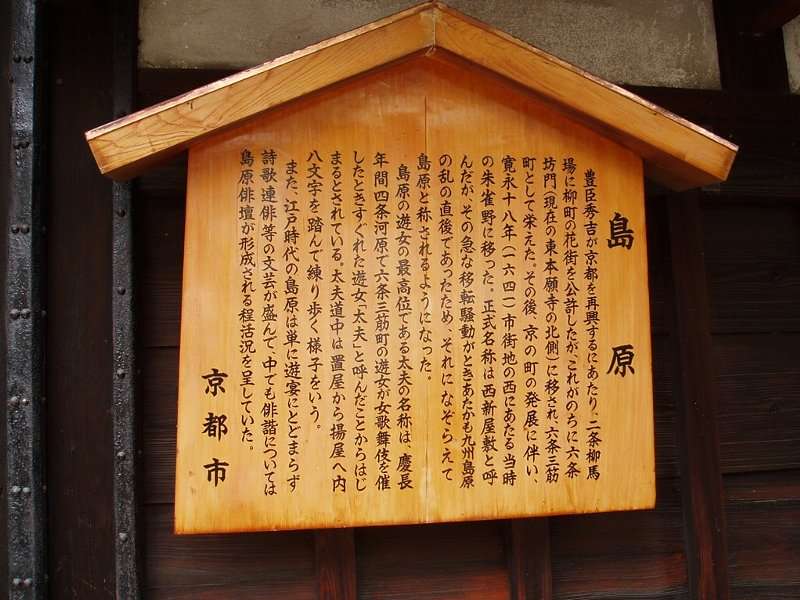

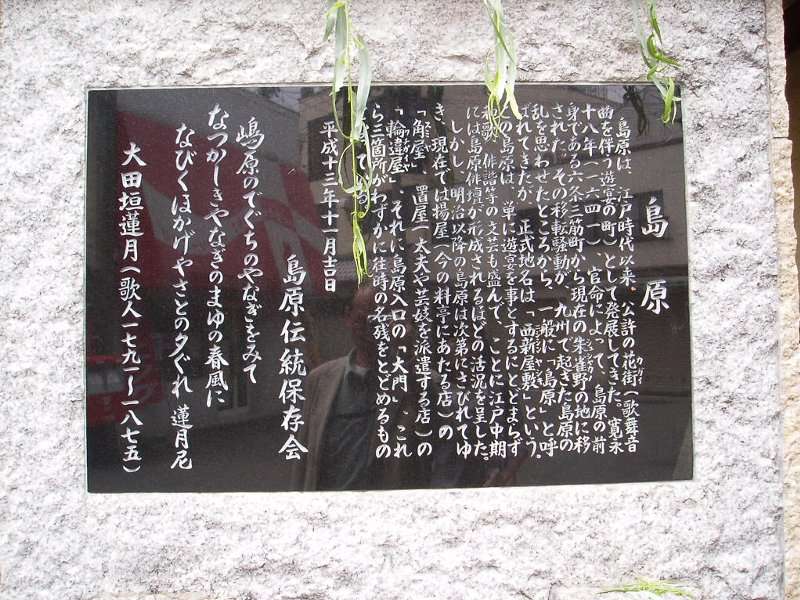

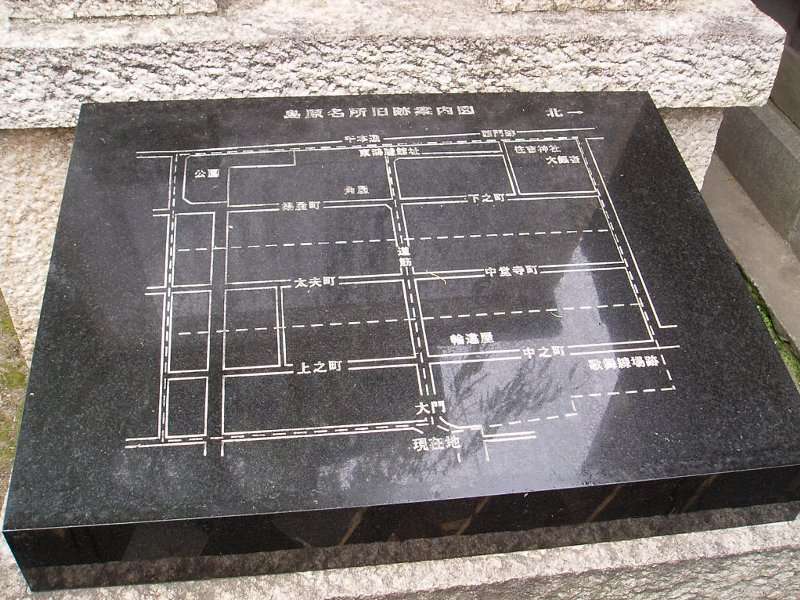

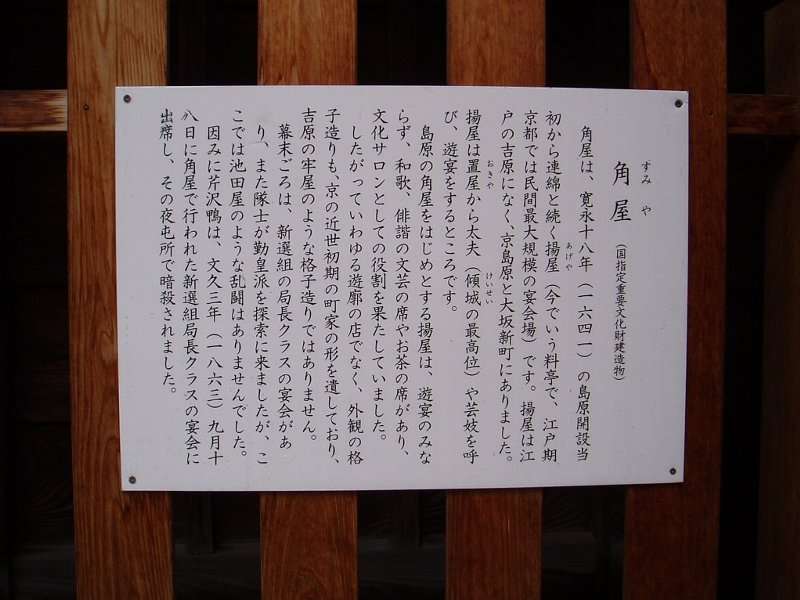

16時発のひかりで帰るため余り遠出はできないので、今流行の新撰組ゆかりの地と東寺を見に行くことにする。チェックアウトした後荷物を預けてホテルの前に出ると、新撰組のゆかりの地を見て廻る団体が案内のボランティアに引率されている。この団体さんいくつものグループでできていてあちこち行くたびに出くわすことになる。泊まったホテルも実は新撰組不動堂村屯所跡という新撰組ゆかりの土地であった。前日行った西本願寺に再度寄り太鼓楼を見に行く。ここでも団体さんご一行と一緒になる。ボランティアの方の説明をちゃっかり聞いて次は島原へ。大門の前でもまたもや団体さん。新撰組ブームですねぇ。角屋、輪違屋を廻って壬生寺へ向かう途中に新撰組記念館を見つける。記念館といっても木造の一軒家で間口も小さく、幕末から伝わる新撰組関係の資料を展示しているらしい。店先にあるゆかりの地の案内図をざっと頭の中に入れて壬生寺へと進む。

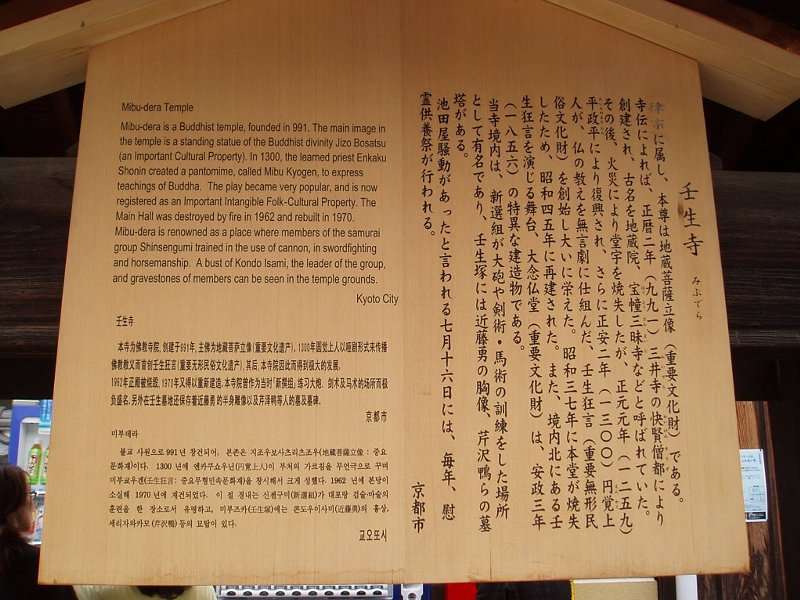

壬生寺に近づくとチンドンやが通りを練り歩いてチラシを配っている。一枚もらうと壬生寺で「本日フリーマーケット開催中」だそうだ。壬生寺の見所は新撰組隊士の墓らしい。お寺はコンクリート造りになっていて、歴史のある佇まいではない。フリーマーケットを覗いたものの別段これといってほしいものがあるわけではない。寺を出て四条大宮まで歩いて行った。

四条大宮からバスに乗って東寺へ。東寺は修学旅行生の団体であふれているものの境内が広いのでごったがえしているようには感じない。拝観料を払って先ず講堂へ行くとお寺のお坊さんらしき人が団体さんに安置してある仏像の説明をしている。こりゃ聞かなきゃ損々とばかりしっかり伺わせていただきました。金堂、五重塔を見て廻り、これで京都のお寺さん巡りはお仕舞。バスで駅まで戻ろうとしたが、駅の南側はバス路線が少なくバスの運行間隔も長くて適当なバスが見つからない。ままよと近鉄の東寺の駅に向かい電車で京都駅に戻り、シャトルバスでホテルに戻った。

昼食の待ち合わせ時間に少し時間があったので、ラウンジでサービスの飲み物をいただいてから、再びシャトルバスで駅に行く。お昼はおばんざい料理の店を適当に見つけておけということだったので、ホテルグランビアのおばんざいやに行く。さすがホテルのお店、おばんざいやとはいえ店も綺麗で、料理も値段が安い割りに綺麗で美味しい。

昼食後はお土産を買いに伊勢丹に行く。先ず地下の惣菜売り場に行って鶏の内臓の炊いたんを買う。卵入れますかと聞かれたのでもちろんお願いします(この卵のことをきんかんといいます。)。あとは京漬物(錦市場で買えばよかったのでしょうけど、重いものを持ち歩きたくなかったので買いませんでした)、ちりめん山椒(二年坂の角の店で買えばよかったのでしょうけど、荷物を持ち歩きたくなかったので買いませんでした)。車内の飲み物はビールを兄が買ってきたので、飲み残しの焼酎を割る水と氷(駅の外にあるコンビにまで買いに行った)を調達。そうこうするうちに帰りのひかりの出発時間が近づいてきたのでホームに上がると、GWも過ぎて修学旅行生の旅行シーズンだというのに一般旅行客で溢れかえっている。さすが京都。

帰りのひかりは、それぞれが降りる駅に停まる列車を選んだので、車内で飲んだくれてました。夕刻下車駅に到着。まだ先の駅まで帰る母や叔母、兄夫婦たちにさよならして帰宅。

壬生寺に近づくとチンドンやが通りを練り歩いてチラシを配っている。一枚もらうと壬生寺で「本日フリーマーケット開催中」だそうだ。壬生寺の見所は新撰組隊士の墓らしい。お寺はコンクリート造りになっていて、歴史のある佇まいではない。フリーマーケットを覗いたものの別段これといってほしいものがあるわけではない。寺を出て四条大宮まで歩いて行った。

四条大宮からバスに乗って東寺へ。東寺は修学旅行生の団体であふれているものの境内が広いのでごったがえしているようには感じない。拝観料を払って先ず講堂へ行くとお寺のお坊さんらしき人が団体さんに安置してある仏像の説明をしている。こりゃ聞かなきゃ損々とばかりしっかり伺わせていただきました。金堂、五重塔を見て廻り、これで京都のお寺さん巡りはお仕舞。バスで駅まで戻ろうとしたが、駅の南側はバス路線が少なくバスの運行間隔も長くて適当なバスが見つからない。ままよと近鉄の東寺の駅に向かい電車で京都駅に戻り、シャトルバスでホテルに戻った。

昼食の待ち合わせ時間に少し時間があったので、ラウンジでサービスの飲み物をいただいてから、再びシャトルバスで駅に行く。お昼はおばんざい料理の店を適当に見つけておけということだったので、ホテルグランビアのおばんざいやに行く。さすがホテルのお店、おばんざいやとはいえ店も綺麗で、料理も値段が安い割りに綺麗で美味しい。

昼食後はお土産を買いに伊勢丹に行く。先ず地下の惣菜売り場に行って鶏の内臓の炊いたんを買う。卵入れますかと聞かれたのでもちろんお願いします(この卵のことをきんかんといいます。)。あとは京漬物(錦市場で買えばよかったのでしょうけど、重いものを持ち歩きたくなかったので買いませんでした)、ちりめん山椒(二年坂の角の店で買えばよかったのでしょうけど、荷物を持ち歩きたくなかったので買いませんでした)。車内の飲み物はビールを兄が買ってきたので、飲み残しの焼酎を割る水と氷(駅の外にあるコンビにまで買いに行った)を調達。そうこうするうちに帰りのひかりの出発時間が近づいてきたのでホームに上がると、GWも過ぎて修学旅行生の旅行シーズンだというのに一般旅行客で溢れかえっている。さすが京都。

帰りのひかりは、それぞれが降りる駅に停まる列車を選んだので、車内で飲んだくれてました。夕刻下車駅に到着。まだ先の駅まで帰る母や叔母、兄夫婦たちにさよならして帰宅。

京都の旅アルバム 2004年5月30日(第3日目) 新撰組ゆかりの地、東寺

写真をクリックすると拡大します。拡大した写真を消す時は、[X]か拡大した写真の外をクリックしてください。